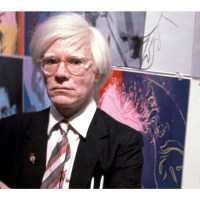

「ファッション×アート」の概念を生み出した先駆者!?ウォーホルの成した偉大な功績とは?

「1960年代」と聞いて、イメージすることはなんだろう?

アート好きの方であれば、大衆文化や大量生産・消費を表現したウォーホルに始まるポップアート全盛期時代を真っ先に思い浮かべるかも知れない。また、音楽好きの方であれば、ビートルズやローリング・ストーンズなど、一世を風靡した伝説のバントのことを想像するのかも知れない。

このように、「1960年代」がもたらすイメージは人によって様々だろう。

しかし、ここで一つ忘れてはならないことがある。それは、これとほぼ同時期に、ファッション界においてもオートクチュールから既製品へと時代が大きく動いたことである。

つまり、上流階級の人々が職人にオーダーメイドの一点物を依頼していた時代から高級なものから機械による工場生産へと移行したことで、既製品(プレタポルタ)という概念が生まれたこと。それによって服が大量生産され、ファッションが一般の人々の元へと届くようになったことを意味するものだった。

時代の転換というのは、「ある時を境に一気に変わる」と言われているが、それは間違いなく、この1960年代にも当てはまるだろう。NYでポップアートが全盛期の頃、その熱狂と呼応するかのように「機械工業化」という世界的な産業構造の変革が起こっていた。それとともに、ファッションや音楽などの分野にも波及していったのだ。

そんな時代に「時代の申し子」の如く誕生した、ウォーホル。

工業化、大衆文化、消費文化、民主化、といったキーワードが飛び交う時代に、マルチな才能を爆発させた時代の寵児が、ファッションの世界にもたらした功績とはなにか?

本記事では、いくつかのキーワードを元に、ウォホールとファッションの関係を紐解いていきたい。

キャリアの初期に、一流雑誌でイラストレーター、デザイナーとして活躍

ウォーホルは、彼の代表作として有名な《キャンベルスープ缶》(1962年)を描く以前、1950年代にファッション雑誌の仕事に就いていた。『VOGUE』や『Harper’s BAZAAR』といった一流雑誌で、広告や記事のためにファッションのイラストを描いたりデザインを行うなど、NYで華々しいキャリアをスタートさせた。

画像引用:https://www.crfashionbook.com/

1952年には新聞広告美術の部門で「アート・ディレクターズ・クラブ賞」を受賞。特に靴の広告では個性的なイラストを発表した。この時期に早くも、商業デザイナー・イラストレーターとして、活動初期に早くも一つの成功を収める。

一流メゾンのデザイナーやセレブと、親交を深める

名だたるファッション誌で確かな地歩を固め、煌びやかなスター街道を歩み始めたウォーホル。60年代にはポップアートを誕生させ、時代を象徴するような数々の作品を精力的に生み出しながら、一方では、著名なファッションデザイナーや文化人と親交を深めていくようになる。

1969年にはインタビュー専門雑誌『Interview Magazine』を創刊。イヴ・サンローラン、カール・ラガーフェルド、ハルストンら、ファッション界の錚々たる大物たちに自らインタビューを行うなど、ファッションとの結びつきをさらに強めていった。

尚、当時のアメリカは、ファッションデザイナーとアーティストが同じサークル内で交流し、お互いの作品に影響を与え合うという極めて重要な時期でもあった。それは60年代のカルチャーシーンの中心にいたウォーホルも例外ではなく、音楽・ファッション・アートの情報発信基地として、世界的な注目を集めていた 「スタジオ54※」でクリエイティブな仲間たちと交流し、人脈を広げていった。

ある時、ウォーホルは友人に「(スタジオ54)ここに入るには、ハルストンと一緒に行くか、ハルストンを着るかのどちらかでなければならない」と語ったことがあるという。

このエピソードは当時のアメリカのカルチャーシーンにおいて、ファッションが重要な意味をもっていたことを表す上も示唆的である。

フッションとは、たまたまその場で着ているようなものではなく、サークル内の人物として認識されるための一つの証としての機能を持っていたことになる。「ドレスコード」は昔から社交の場において、その人となりやステータスを表す上で重要な意味を持っていたが、それは「スタジオ54」においても同様だった。「ヴェルヴェット・コード」と呼ばれる厳しい入場チェックがあったのだ。

※「スタジオ54」とは?

世界的なディスコブームを受け、1977年にNYの中心地にオープンした、伝説のディスコ。ウォーホールをはじめ、トルーマン・ カポーティ、ミック・ジャガー、カルバン・クラインやイヴ・サンローランまで、その時代の最先端を生きるセレブたちが毎夜訪れた。

一大転機!《キャンベルスープ缶》のペーパードレスを発表

ウォーホルは1960年代半ばに、《キャンベルスープ缶》をペーパー上にスクリーン印刷した「Souper Dress」を発表した。このドレスは1960年代にアメリカで「ペーパードレス」が流行した際に、キャンベル・スープのキャンペーン広告として制作されたものである。ペーパードレスは文字通り「紙製のドレス」。コストパフォーマンスに優れる一方で、「使い捨て」を象徴する時代のアイコンでもあった。

ウォーホルにとって「大量消費文化」を表現することは首尾一貫したテーマであったが、ペーパードレスに象徴される「使い捨て」に始まり、今でいう「ファスト・ファッション」の最初の兆しともいえるカルチャーの中に自らもどっぷり身を置いていたという事実は、ポップアートの騎手たる、ウォホールの履歴を振り返る上でも重要である。

事実、この時期を境に、ウォーホルはアートとファッションを融合させたアーティストの先駆けとなり、この分野でも時代をリードしていく存在となる。このプロジェクトは、ファッション界において「アンディ・ウォーホル」の名を知らしめる、一大転機となったのだ。

ウォーホルとコラボレーションした主なブランド

それではここからは、ウォーホルが実際にファッションブランドとコラボした例をピックアップしてご紹介したい。

DIANE von FURSTENBERG

大胆な色使いと、美しいシルエットのラップドレスが秀逸なファッションブランド、DIANE von FURSTENBERG(ダイアン・フォン・ファステンバーグ)。デザイナーのダイアンはウォーホルと親交があった人物としても有名である。2014にはラップドレス誕生40周年を記念して、アンディ・ウォーホル財団とのコラボレーションが実現した。ウォーホルの代表作「フラワー」と、同ブランドのアーカイブプリントを組み合わせた限定コレクション「POP WRAP」は、伊勢丹新宿店での先行販売を始め、日本でも話題を呼んだ。

HALSTON

自身の名を冠したブランドを立ち上げ、エレガントでセクシーなウィメンズアイテムを多く発表し、70年代に国際的な名声を上げたファッションデザイナー、HALSTON(ハルストン)。華やかなプライベートでも知られており、当時のパーティーシーンの中心人物であり、ウォーホルとの交友もあった。(「スタジオ54」のキーパーソンとしても知られる)。

1972年に開催されたコティ賞(ファッション界のアカデミー賞と呼ばれる)では、ウォーホルと初のコラボレーションが実現。「Onstage Happening by Andy Warhol(オンステージ・ハプニング)」と題して、ウォーホルが描いた花の絵をデザインに取り入れた。

Stephen Sprouse

ダウンタウンのパンクとポップな感性を備えたデザイナーとして、既成概念を覆すようなファッションを多く生み出した、Stephen Sprouse (スティーブン・スプラウス)。ハルストンで働いていたというバックグラウンドを持ち、ウォホールとも親交のあったスプラウスは、ウォーホルが1986年に始めたスクリーンプリントのシリーズ「カモフラージュ」にインスパイアを受けたという。そしてその2年後、1988年のコレクションでは、ウォーホルのプリントをランウェイに登場させた。

Versace

イタリアを代表するファッションブランドの創始者、Versace(ヴェルサーチ)のウォーホルへの情熱は、ジャンニが初めてNYを訪れた時に始まったという。アートとデザインの圧倒的評価に対する尊敬はもちろん、伝説のアートスタジオ、「ザ・ファクトリー」を通じてアートとカルチャーを結びつけ、クリエイティブな才能を多く開花させるなど、新しいシーンを誕生させたことに強く興味を惹かれたと、のちに本人が語っている。

1991年に発表されたコレクションでは、そんなジャンニのウォホールへのリスペクトが詰まった、あっと驚く斬新なファッションアイテムが一堂に会した。特にジェームズ・ディーンとマリリン・モンローの組み合わせは秀逸で、ナオミ・キャンベルを始めリンダ・エヴァンジェリスタなど、トップモデルたちが華やかにランウェイや雑誌の表紙を飾った。

Dior

Dior(ディオール)は、2013年3月のパリ・ファッション・ウィークにて、ウォーホルがファッション・イラストレーターとして活躍し始めた頃に描いた貴重な絵をあしらったコレクションを発表した。これは当時メゾンを率いていたファッション界のカリスマデザイナー、ラフ・シモンズが手がけたシリーズで、セレブたちがこぞってディオールを着てレッドカーペットを席巻するシーンがメディアを賑わせたことでも一躍話題に。全体的に淡いカラーと気品に満ちた美しいシルエットが印象的なアイテムに、ウォホールのイラストが優しく寄り添うように融合している。

PRADA

前述のディオールのショーと同年、2013年のPRADA(プラダ)のコレクションでは、白のファーコートや黒いサテンのコートなどに、ウォホールの名作「花」が大胆にあしらわれた多数のアイテムが登場した。プラダらしいシンプル&シックなムードの中に、鮮やかな花が舞うキュートなルックスが印象的。

Moschino

「ファッション界のアンディ・ウォーホル」と呼ばれる、ジェレミー・スコットが2013〜2014年にかけて発表したモスキーノのコレクションは、ウォーホルが描いた消費者主義的なイメージを象徴するロゴにインスピレーションを得て、それらのモチーフにデザインに落とし込んだ。2013年にミラノで開催されたメンズウェアコレクションでは、洗濯機のブランドロゴをあしらったスーツを、続く2014年にはマクドナルドをテーマにしたファッションを登場させるなど、大衆文化の要素がふんだんに盛り込まれたショーは斬新で、大きなセンセーショナルを巻き起こした。

まとめ

58年という生涯の中でウォーホルの残した輝かしい偉業は、画家としての活躍に留まらず、写真家、映画監督と、その多才さを裏づけるエピソードは枚挙にいとまがない。しかし、それらに加えて「ファッション」という文脈を持ち込むことによって、ウォーホルの偉大さがより一層際立つのではないか。

キャリアの初期に『VOGUE』や『Harper’s BAZAAR』といった一流の媒体でキャリアを積み、アーティストになってからは名だたるファッションデザイナーやセレブと交友関係を深めながら、メゾンとのコラボレーションを次々と実現。伝説のコレクションを実現していった。いわばアートとファションの架け橋となり、アートを服飾の世界に溶け込ませることによって、その価値をさらに広げていったのだ。

折しもこの時期、ファッション業界がオートクチュールからプレタポルタへの移行期にあったことも、これら一連のウォーホル旋風に時代が味方したと言えるだろう。そう考えると、ウォホールほど「時代とともにあった」アーティストは他にいないのかもしれない。

最後に。

2014年に開催されたテート・リバプールで開催された「Transmitting Andy Warhol展」でキュレーターを務めた人物は、こう語っていたという。

「ウォホールは雑誌が大好きで、彼の手がけた見開きのページでは、”アートはすべての人のものである”という彼の考え方を象徴しています」と。

ウォーホルの生きた1960年代が大量生産を象徴する時代であったとしたら、それは同時に一般の人々に広げること、「民主化」を意味するものであったといえるのではないか。

今、こうして私たちがウォホールの作品を様々な場面で目にし、アートとファッションのコラボを日常的に楽しめているのも、ひょっとしたら50年先の出来事を見越していた天才の先見の明によるものなのかもしれない。

「アートはすべての人のものである」

ウォーホルのその思いは、時を超えて、私たちのもとにしっかりと届いている。

ANDARTではオークション速報やアートニュースをメルマガでも配信中。ぜひ会員登録して、こちらもチェックしていただきたい。

<参考URL>

文:小池タカエ